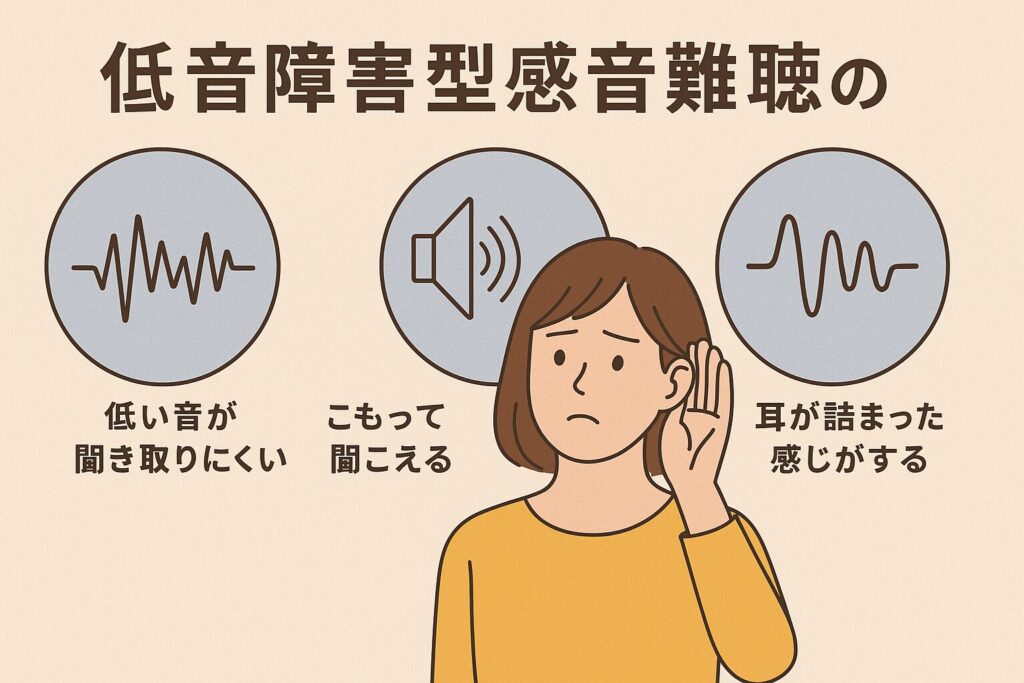

低音障害型感音難聴

「低音が聞き取りにくい、耳が詰まっている感じがする…」

これは、私が治療院でよく耳にする言葉です。

こんにちは、京浜東北線大森駅・徒歩4分で鍼灸院を営む太田です。今日は低音障害型感音難聴についてお話ししたいと思います。

低音障害型感音難聴は調子が良い時と悪い時の差があってツライ、特にストレスを感じた後は耳の調子が悪いんです・・・

低音障害型感音難聴って何?

低音障害型難聴は文字通り低音が聞こえづらくなる病気で、20~40代の女性に多く片方又は両耳が突然聞こえなくなります。低音障害型感音難聴はストレスや自律神経の影響を受けるので、再発する可能性が高い疾患と言えます。

軽度難聴で、離れた所からは聞き取りにくい、大勢いる場所だと会話がわかりにくい、雑音が多いと聞こえにくいなど、ちょっとした場面で困ることがあります。

低音障害型感音難聴と突発性難聴の違い

低音障害型感音性難聴 | 突発性難聴 |

何となく聞こえない | はっきり聞こえない |

低音 | 低~高音 |

フワフワする | めまいを伴うこともある |

両耳または片耳 | 大体片耳 |

再発あり | 再発なし |

低音障害型感音難聴と突発性難聴は、同じような症状を呈しますが微妙に違います。どちらともに耳への問題なので、一刻も早く耳鼻科の受診が必要です。

低音障害型感音難聴を経験した著名人たち

低音障害型感音難聴は誰にでも起こりうる病気です。実際、多くの著名人も経験しています。

大倉忠義さん:仕事に集中できないほど耳の調子が悪いと告白しています

池澤春菜さん:現めまいや耳鳴り、頭痛などの症状に悩まされているとつづっています

彼らのような有名人でも苦しんだ病気ですから、決して珍しいものではありません。日本では人口100万 人対で420から650人の人が悩んでいます。

「低音障害型感音難聴」の原因は?

耳の奥に内耳があり、内耳は音を伝えるカタツムリ状(蝸牛)の器官があります。その蝸牛がリンパ液で浮腫むと聞こえに障害が起こり、その中でも低音が障害されると低音障害型感音性難聴となります。

「リンパ液の循環不全はストレス・運動不足・寝不足・過労など考えられます。」

低音障害型感音難聴の正体:リンパ液の循環不全

蝸牛にあるリンパ液は音の伝える大切な液体で、このリンパ液が溜まり過ぎると蝸牛が浮腫み音の感知に障害がでます。その結果低音障害、閉塞感など感じます。

そして、ストレスや疲れ、睡眠不足をきっかけに、蝸牛のリンパ液排出に問題がおこり耳の症状が出現します。

低音障害型感音難聴の3つのツボ

東洋医学では、低音障害型感音難聴に効果的なツボがあります。私が臨床で特に効果を感じているツボを3つご紹介します。

1. 耳珠(じじゅ)

内耳に刺激を加えるツボ

耳の前方にある小さな突起部分にあるこのツボは、内耳へ刺激が加わり神経の働きを活性化させてくれます。

やり方はとっても簡単!

✅ 爪楊枝の丸い方をツボに押し当てる

✅ 約5分間継続

✅ 毎日続けることがポイント

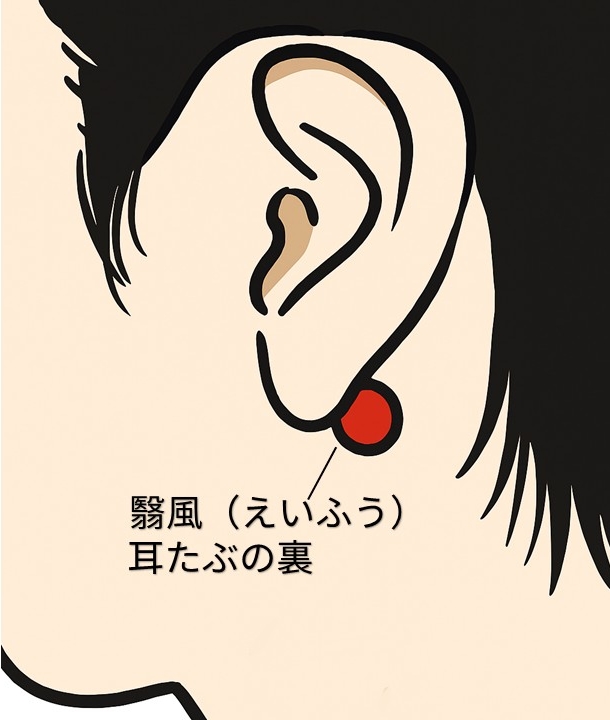

2. 翳風(えいふう)

内耳の血流を促進させるツボ

翳風は耳たぶのすぐ後ろのくぼみの部分(耳たぶで隠れて見えないところ)で、指先で強く押すとあごのあたりに響くような痛みを感じるところです。このツボは耳の血流、内耳の炎症や神経緊張を和らげる効果があります。

<押し方のコツ>

✅ 爪を立てず、指の腹で押す

✅ 加減は「気持ち良い」と感じる程度で

✅ 5分間押して毎日行う

3. 率谷(そっこく)

聴覚野の刺激

耳の上、髪の生え際から指2本分上にあるツボです。

ツボの効果より、ここは脳の聴覚野」に面している場所です。聞こえの大本を刺激するイメージです。

<見つけ方と押し方>

✅ 耳の上、髪の生え際から指2本分上

✅ 人差し指の腹で円を描くように気持ちい程度

✅ 毎日5分間押す

自宅でできる!気分を落ち着かせる5つの方法

ツボ押しに加えて、私が患者さんに勧めている自宅でできるケア方法をご紹介します。

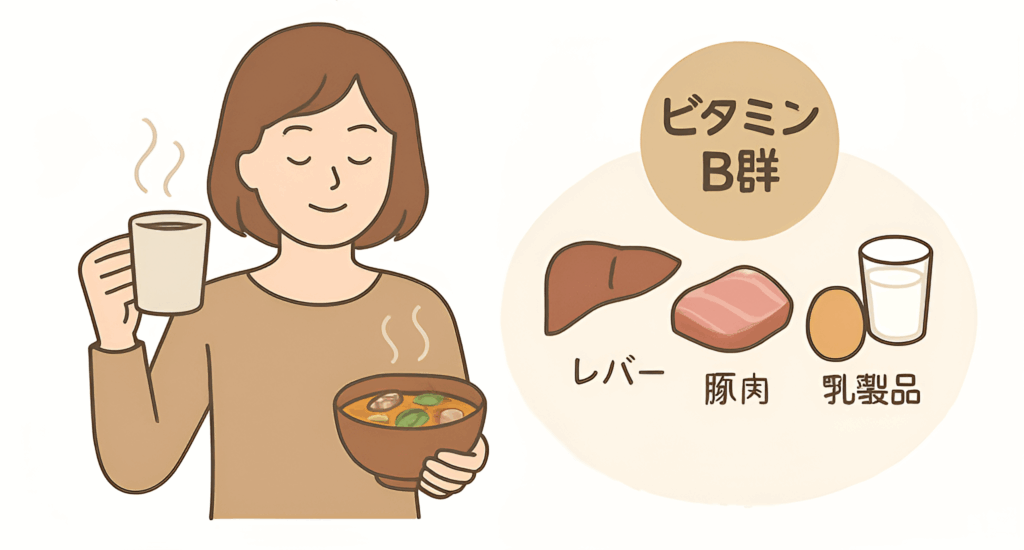

1. 温かい食事で体を内側から温める

冷たいものの摂りすぎは、症状を悪化させることがあります。温かいスープや白湯・鍋料理など、体を温める食事を心がけましょう。

特に、ビタミンB群を多く含む食品(レバー、豚肉、卵、乳製品など)は神経の修復を助けるので積極的に摂りたいものです。

2. 趣味の時間をつくろう

低音障害型感音難聴の人は耳鳴り、耳のつまり、音のひびきなど、意識して確認しようします。好きな映画を観たり、買い物したり、趣味に没頭したりして、耳に行く意識をそらす時間を作ることが大切です。

当院に通われている山田さん(仮名・30歳)は「編み物をしている時は耳のつまりを忘れられる」と話されていました。そこで毎日30分は必ず編み物の時間を作ることをお勧めしたところ、全体的な耳の症状が徐々に和らいできたそうです。

ストレスの緩和が症状の緩和に繋がります。楽しい時間を作りましょう。

3. 良質な睡眠を確保する

睡眠中に脳の興奮が抑制されます。特に脳の興奮と心の鎮静には良質な睡眠が欠かせません。

私は患者さんによく説明するのは、「低音障害型感音難聴と睡眠不足の悪循環」についてです。耳に症状が出ていると不安で眠れなくなり、睡眠不足が続くことでさらに症状を強く意識するようになります。この悪循環を断ち切ること大切です。

「夜になると静かになって症状が強くなる気がする」という患者さんが多いのですが、これは疲れが溜まり、耳の症状へ意識が集中するためでもあります。寝る前には、スマホを触らない、音楽を聴かないなど入眠を阻害することは控えましょう。

4. 軽い運動で血流改善

耳鳴り、耳のつまり、めまいがあると動くのが怖くなりますが、適度な運動は血流改善やリンパ液の循環をよくし症状の緩和に役立ちます。特にウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことをお勧めします。

私の患者さんで、毎朝10分だけのラジオ体操を始めたところ、幸福感や気分の高揚で徐々に症状が和らいできた方も多くいます。体を動かすことで、自然な鎮痛物質(エンドルフィン)が分泌されるんですよ。

5. 入浴で温めてリラックス

温かいお風呂に浸かることで、血流が良くなり緊張がほぐれ、症状が和らぐことがあります。ただし熱すぎるお湯は逆効果になることもあるので、38〜40度くらいのぬるめのお湯に10〜15分浸かるのがおすすめです。

入浴剤を使うのも良いですね。特にラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のあるアロマの入浴剤は、心身ともにリラックスさせてくれます。

「もう限界…」そんな時は専門家に相談を

自宅でのケアを続けても、以下のような場合は専門家の治療を検討しましょう:

✅ 耳つまりやめまいが3ヶ月以上続いている

✅ 耳鳴りで夜眠れない日が続く

✅ 薬を飲んでも症状が和らがない

✅ 症状のせいで気分が落ち込む

我慢は美徳ではありません。特に耳の症状は、放っておくと慢性化しやすいのです。

私の体験:母のリウマチから学んだこと

私がこの道に進んだきっかけは、リウマチに苦しみながら私を育ててくれた母の姿でした。関節の痛みや変形に苦しむ母を見て、「痛みで苦しむ人の力になりたい」という思いが芽生えました。

整体師としてのキャリアを経て、34歳で鍼灸の専門学校に入学。朝は勤務、昼は学校、夜は再び勤務という生活の中、家族の支えもあって国家資格を取得しました。

抱える方の気持ちが痛いほどわかるからこそ、できる治療があると信じています。

鍼灸治療で低音障害型感音難聴から解放された人たち

当院に通われている田中さん(仮名・35歳)はこう話されています。かれこれ10年程、右耳のつまり、閉塞感に悩まされており、常に耳抜きをしないといられない状態でした。

これまでも耳鼻科への通院や他院での鍼治療を試みるも中々改善はされず、このまま耳の違和感と共に生きていくしかないと諦めていましたが、太田先生はすごいです。

また、最初は鍼が怖くて躊躇していたという鈴木さん(仮名・26歳)は「やはり鍼施術は痛かったですが、治療後の解放感で帳消しになれます」と喜ばれています。

東洋医学の知恵で耳鳴りを根本から改善

私が20年の臨床経験で確信しているのは、東洋医学には西洋医学だけでは対処しきれない耳鳴り、耳のつまりを改善する力があるということです。

東洋医学では、低音障害型感音難聴は「七情」と「腎虚」が組み合わさった状態と考えます。

私たちの鍼灸治療では、以下の3つのアプローチで症状の改善を目指します:

- 症状の緩和:鍼で局所の血流とリンパ液循環を改善し、症状を和らげます

- 免疫力の向上:全身のツボを刺激して、自然治癒力を高めます

- 自律神経の調整:交感神経を抑制し、リラックス状態を作ります

鍼を刺すと、体内で自然な鎮痛物質(エンドルフィン)が分泌されるんです。これが緊張するようで実は、和らげる効果があります。実際、多くの患者さんが「施術後はふわっと軽い感じになる」と表現されます。

おおた鍼灸院の特別な施術:刺絡(しらく)

当院では、通常の鍼灸に加えて「刺絡(しらく)」という特別な技術も提供しています。

刺絡は、うっ滞した血を少量排出することで、新しい血の循環を促進する方法です。特に長期間続いた痛みに効果的なんですよ。

この技術は1000年以上の歴史を持つ伝統的な施術法ですが、正しい知識と技術がないと行えません。私は20年の臨床経験を活かし、安全で効果的な刺絡施術を提供しています。

当院の患者さんで、2年間続いた低音障害型感音難聴の症状が、刺絡を含む治療を3ヶ月続けることで大幅に改善したケースもあります。

よくある質問

Q: 低音障害型感音難聴はいつ病院に行くべきですか?

A:今すぐ耳鼻科に行きましょう。受診が遅くなると聴力の回復に支障をきたす場合があるので、できるだけ早く耳鼻科の受診してください。

本来低音障害型感音難聴は回復する可能性が高い疾患ですが、中には症状固定する低音障害型感音難聴も存在します。難聴は注意が必要です。

Q: 鍼灸治療は痛いですか?

A: 「鍼=痛い」というイメージをお持ちの方は多いですが、当院に来られる患者さんの多くが「思ったよ痛かった」と言われますが、耳の鍼に限ったことです。使用する鍼は髪の毛ほどの細さで、熟練した技術で痛みを最小限に抑えています。

当院の患者さんである佐藤さん(仮名・45歳)は「注射が大の苦手で最初は怖かったけど、鍼は全然違いました。チクッとする程度で、すぐにスッキリします」と話されています。

不安な方には、刺激を抑えて施術することも可能です。

Q: 何回くらい通えば効果がありますか?

A: 個人差はありますが低音障害型感音難聴は8回の施術が効果判定になります。

その後、症状改善が認めされるたら消失さるまで通院をお勧めします。

こんな方におすすめします

私の経験から、鍼灸治療は特に以下のような方に効果的だと感じています:

✅ 薬を飲んでも症状が変わらない方

✅ 3ヶ月以上症状が続いている方

✅ 自然な方法で症状を改善したい方

✅ 根本から体質改善したい方

✅ 医療機関での治療と併用したい方

諦めないでください。長く続く症状でも、必ず改善の可能性はあります。私はこれまで数百人の低音障害型感音難聴の患者さんを診てきましたが、多くの方が鍼灸治療で症状の軽減を実感されています。

おおた鍼灸院 大森へのアクセス

おおた鍼灸院 大森

《アクセス》

初めての方でも安心して来院いただけるよう

丁寧なカウンセリングを心がけています。

🚶 アクセス:

京浜東北線大森駅・徒歩4分

〒143-0023

東京都大田区山王2丁目7番27号旭ビル1階

| 🕒 営業時間: | 平日 9:00〜19:00 土日祝 9:00〜17:00 |

| 🚫 定休日: | 水曜日・木曜日 |

ご予約・お問合わせはこちらから

ご予約・お問合わせは

こちらからどうぞ

お電話

LINE

メール

お電話

LINE

メール

さいごに:苦痛のない生活を取り戻すために

低音障害型感音難聴は、適切なケアと治療で必ず改善の可能性があります。生活習慣を見直しながら、症状が長引く場合は専門家の治療を検討してみてください。

私は20年間の臨床経験から、「この悩みと一生付き合うしかない」と諦める必要はないと確信しています。新たな選択肢として鍼灸治療を試してみませんか?あなたの「悩みから解放されたい」という想いに、私たち全力でお応えします。

低音障害型感音難聴でお悩みの方、ぜひ一度おおた鍼灸院にご相談ください。あなたの笑顔を取り戻すお手伝いをさせてください。