【臨床20年/5万人が改善】低音障害型感音性難聴は漢方で再発予防へ!大田区の専門家が徹底解説

はじめに:「その耳鳴り、諦めないでください」大森の鍼灸師からのメッセージ

はじめまして!

東京都大田区の「おおた鍼灸院 大森」で院長をしております、太田とします。

私は鍼灸師としてこの道一筋20年、これまでのべ5万件以上の施術を通して、様々な患者様のお悩みに向き合ってまいりました。

もしあなたが今、「ゴーッ」という低い耳鳴りや、耳が詰まったような不快感に悩まされているなら、まず一番にお伝えしたいことがあります。

「その症状、決して諦める必要はありません。しかし、やみくもな対処では、再発のループから抜け出せないかもしれません」と。

低音障害型感音性難聴の根本原因は、一人ひとり違います。それは、あなたの「体質」に隠されています。

詳しい解説に入る前に、まずはご自身の体が今どんな状態にあるのか、簡単なセルフチェックで探ってみましょう。あなたの不調の「本当の原因」が見えてくるはずです。

【臨床20年/5万人が改善】低音障害型感音性難聴は漢方で再発予防へ!大田区の専門家が徹底解説

【3分で体質診断!】

あなたの耳の不調はどのタイプ?

当てはまる項目にいくつチェックが付くか、数えてみてください。

<Aグループ>

水の巡りが悪い【水滞(すいたい)】タイプ

☐ 体がむくみやすい(特に夕方の足など)

☐ 雨の日や湿気が多い日に、症状が悪化したり頭が重くなったりする

☐ フワフワするようなめまいを感じることがある

☐ 胃のあたりがポチャポチャと音がする感じがする

☐ 乗り物酔いをしやすい

☐ 体がむくみやすい(特に夕方の足など)

☐ 雨の日や湿気が多い日に、症状が悪化したり頭が重くなったりする

☐ フワフワするようなめまいを感じることがある

☐ 胃のあたりがポチャポチャと音がする感じがする

☐ 乗り物酔いをしやすい

<Bグループ>

ストレス・自律神経の乱れ【気滞(きたい)】タイプ

☐ イライラしたり、急に気分が落ち込んだりすることが多い

☐ 知らず知らずのうちに、ため息をついている

☐ 喉や胸に何かが詰まったような違和感がある

☐ 寝つきが悪い、眠りが浅い、夢をよく見る

☐ ストレスを感じると、症状が悪化する

☐ イライラしたり、急に気分が落ち込んだりすることが多い

☐ 知らず知らずのうちに、ため息をついている

☐ 喉や胸に何かが詰まったような違和感がある

☐ 寝つきが悪い、眠りが浅い、夢をよく見る

☐ ストレスを感じると、症状が悪化する

<Cグループ>

エネルギー不足・お疲れ【腎虚(じんきょ)】タイプ

☐ とにかく疲れやすい、休んでも疲れが抜けない

☐ 足腰がだるかったり、冷えたりする

☐ 昔に比べて、物忘れが増えた気がする

☐ 夜中にトイレで目が覚めることが増えた

☐ めまいよりも、耳鳴りの症状が特に気になる

☐ とにかく疲れやすい、休んでも疲れが抜けない

☐ 足腰がだるかったり、冷えたりする

☐ 昔に比べて、物忘れが増えた気がする

☐ 夜中にトイレで目が覚めることが増えた

☐ めまいよりも、耳鳴りの症状が特に気になる

さて、あなたはA・B・C、どのグループに最も多くチェックがつきましたか?

複数当てはまる方もいると思いますが、一番多かったものが、今のあなたの不調を引き起こしている中心的な体質である可能性が高いです。

「どうして自分の体質が、耳の症状に関係あるの?」

そう思われたかもしれませんね。

実は、この「水滞」「気滞」「腎虚」といった体質こそが、病院の治療だけでは改善しにくい、再発を繰り返す耳の不調の「根っこ」なのです。

ここから先は、

なぜ、あなたの体質が低音障害型感音性難聴を引き起こすのか?

A・B・Cそれぞれのタイプに、なぜ漢方が有効なのか?

そして、その効果を最大化する鍼灸治療とは?

という謎を、私の20年間の臨床経験を交えながら、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。あなたがどのタイプだったとしても、ご安心ください。改善への道筋は、必ず見つかります。

第1章:そもそも「低音障害型感音性難聴」とは?

まずは敵を知ることから始めましょう。あなたを悩ませているこの病気の正体について、東洋医学のプロの視点から、専門用語をかみ砕いてご説明しますね。

1-1. あなたの症状はどれ?具体的な症状セルフチェック

以下の症状に心当たりはありませんか?一つでも当てはまれば、それは低音障害型感-音性難聴のサインかもしれません。

☑️ 低い音の耳鳴り:

エンジン音のような「ゴーッ」、風のような「ボーッ」という音が聞こえる。

☑️ 耳が詰まった感じ(耳閉感):

トンネルに入った時や、水が耳に入った時のように、耳が詰まって音が聞こえにくい。

☑️ 音が響く、割れて聞こえる:

自分の声や周りの音が、ワンワンと響いたり、割れたように感じたりする。

☑️ 軽いめまい、浮遊感:

グルグル回る激しいめまいではなく、フワフワするような感じがする。

これらの症状は、片方の耳だけに起こることが多いのも特徴です。

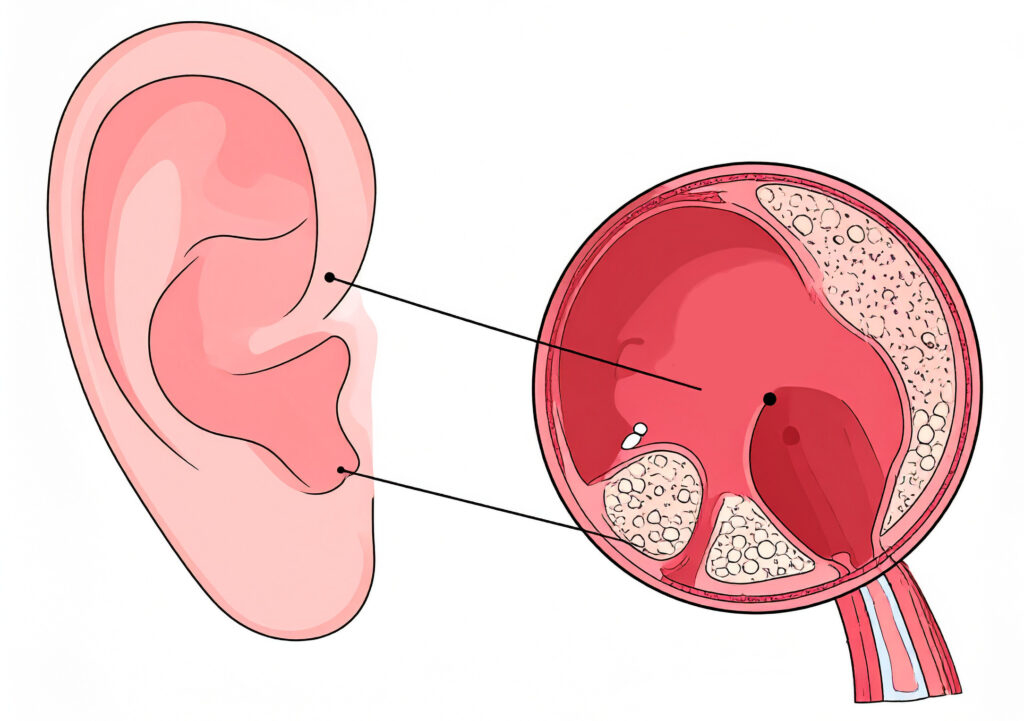

1-2. なぜ起こるのか?西洋医学が考える原因「内リンパ水腫」

症状の原因は、耳の奥深くにある「内耳(ないじ)」という場所に関係しています。

内耳には、音を感じ取る「蝸牛(かぎゅう)」というカタツムリのような形をした器官があります。この蝸牛の中は「内リンパ液」という液体で満たされているのですが、何らかの原因でこの液体が増えすぎてしまい、蝸牛がパンパンに水ぶくれを起こした状態。これが「内リンパ水腫」です。

この水ぶくれが、音を正常に感じ取る細胞の働きを邪魔することで、低い音が聞こえにくくなったり、耳鳴りや耳閉感が起こったりするのです。

1-3. なぜ20~40代の女性に多いのか?

この病気は、働き盛りで、家事や育児など様々な役割を担う20代から40代の女性に特に多く見られます。その理由は、ストレス、過労、睡眠不足が、内耳の水ぶくれ(内リンパ水腫)を引き起こす大きな原因になると考えられているからです。

体が強いストレスを感じると、自律神経が乱れ、体内の水分調整がうまくいかなくなります。その結果、耳に余分な水分が溜まりやすくなってしまうのです。また、女性ホルモンのバランスの乱れが関係しているという説もあります。

1-4. 病院(耳鼻咽喉科)での一般的な治療法とその限界

病院に行くと、一般的に以下のような薬が処方されます。

- 利尿薬:内耳の余分な水分を排出する薬

- ステロイド:炎症を抑える薬

- 血流改善薬:内耳の血の巡りを良くする薬

- ビタミン剤:神経の働きを助ける薬

これらの治療は、水ぶくれを一時的に解消し、症状を和らげるのに非常に有効です。しかし、なぜ水分が溜まりやすい体質になってしまったのか、なぜストレスで自律神経が乱れやすくなっているのか、という「根本原因」にまではアプローチできません。

だからこそ、薬をやめたり、また強いストレスがかかったりすると、症状がぶり返してしまう「再発のループ」に陥りやすいのです。

1-5. 【患者様の声】「もう治らないかも…」繰り返す耳鳴りに悩んでいたA様のケース

ここで、当院にいらっしゃった患者様のお話を少しだけ紹介させてください。

これは、あなたと同じように長年、低音障害型感音性難聴に悩まれていたA様(30代・デスクワーク)の物語です。

長年、低音障害型感音性難聴に悩まれていたA様(30代・デスクワーク)

A様が初めて当院に来られた時、その表情は疲れと不安でこわばっていました。

「PCのファンのような低い『ゴーッ』という音が、もう半年以上も続いています。特に疲れた日の夜、静かになるとこの音が気になって眠れません。

仕事のオンライン会議でも、相手の声が聞き取りづらくて何度も聞き返してしまい、申し訳なくて…」

耳鼻咽喉科でもらった利尿薬を飲むと、少し耳の詰まりは楽になるものの、薬が切れるとまた元通り。むしろ、繰り返すうちに症状は悪化している気さえすると、うつむきながら話してくださいました。

「病院では『ストレスが原因だからうまく付き合っていくしかない』と言われたのですが、もうどう付き合えばいいのか分からなくて…」と。

私がA様のお体を詳しく診させていただくと、長時間のデスクワークによる首や肩の極度の緊張と、仕事のプレッシャーによる自律神経の乱れがはっきりと見て取れました。東洋医学的に言うと、まさにストレスによる「気」の巡りの滞り(気滞)と、それによる水分代謝の悪化(水滞)が合わさった、典型的な状態だったのです。

A様には、まずガチガチに固まった首や肩の緊張を緩め、内耳への血流を直接促すための鍼灸治療を行いました。そして、ご自身の体質に合わせた漢方の考え方や、ご自宅でできる簡単な耳周りのマッサージ、水分の摂り方についてもお伝えしました。

治療を始めて数回で、「そういえば、耳がスッと抜けている時間が増えてきました」と、A様の表情に少し笑顔が戻りました。

そして、3ヶ月ほど集中して治療を続けさせていただく頃には、あれほど悩まされていた耳鳴りの音もほとんど気にならなくなり、こう話してくださいました。

「夜ぐっすり眠れるようになったのが、何より嬉しいです。

仕事にも集中できますし、一番は、また耳鳴りがひどくなるかも…という不安から解放されたことです!」

A様は特別な例ではありません。今この文章を読んでいるあなたも、ご自身の体質に合った正しいアプローチをすれば、つらい症状から解放される可能性は十分にあります。

では、その「正しいアプローチ」とは具体的に何なのか。次から詳しく見ていきましょう。

第2章:【診断結果を深掘り解説】あなたの「体質」が耳の不調を引き起こすメカニズム

さきほどのセルフチェックで、ご自身の体質タイプが見えてきたかと思います。

「どうしてむくみやすい体質が、耳の症状に関係あるの?」

「ストレスが溜まると、なぜ耳鳴りがひどくなるの?」

この章では、そんな疑問にお答えするために、東洋医学の視点からあなたの「体質」と「耳の不調」の深い繋がりを、さらに詳しく解説していきます。まずは、その土台となる考え方から見ていきましょう。

2-1. すべては「気・血・水」のバランスから

東洋医学では、私たちの体は「気(き)・血(けつ)・水(すい)」という3つの要素で成り立っていると考えます。これらが十分な量あり、スムーズに体内を巡っている状態が「健康」です。

- 気:体を動かす生命エネルギー。自律神経の働きにも深く関わります。

- 血:血液とその働き。全身に栄養を届け、心を安定させます。

- 水:血液以外の体液。体を潤し、老廃物を流す役割があります。

低音障害型感音性難聴は、特にこの「気」と「水」の流れが滞ったり、エネルギー自体が不足したりすることで引き起こされるケースが非常に多いのです。

体質タイプ別にもう少し詳しくお伝えしていきます。

【水滞タイプ】と診断されたあなたへ:

体の中が「水はけの悪い沼地」状態に

Aグループにチェックが多かったあなたは、体内の水分代謝がうまくいかず、余分な水分が溜まってしまっている「水滞(すいたい)」の状態です。

私たちの体は常に水分の排出と補給を繰り返していますが、冷たいものの摂りすぎや運動不足、そして気圧の変化などによって、この水はけの機能が低下することがあります。すると、体の中に余分な水分、東洋医学でいう「湿(しつ)」が溜まり、これが様々な不調を引き起こします。

この溜まった「湿」が、耳の奥にある内耳にまで及ぶと、まさに西洋医学でいう「内リンパ水腫(水ぶくれ)」の状態を引き起こしてしまうのです。雨の日に症状が悪化しやすいのは、外の湿気(湿邪)が、体の中の「湿」をさらに刺激してしまうためです。

【気滞タイプ】と診断されたあなたへ:

ストレスで「気の高速道路」が大渋滞

Bグループにチェックが多かったあなたは、ストレスによって「気」の流れが滞ってしまっている「気滞(きたい)」の状態です。

「気」は、体中を巡る高速道路のようなもの。これがスムーズに流れることで、「血」や「水」も正常に運ばれます。しかし、強いストレスや緊張状態が続くと、自律神経(特に交感神経)が過剰に働き、この高速道路がたちまち大渋滞を起こしてしまいます。

この渋滞が耳の周りで起こると、内耳へ栄養を運ぶ血流が悪くなったり(血行不良)、気の流れが滞ることで水の流れもせき止められてしまったり(気滞水滞)します。イライラすると症状が悪化するのは、まさにストレスが「気」の流れを直接妨げているサインなのです。

【腎虚タイプ】と診断されたあなたへ:

生命エネルギーの「充電切れ」がサイン

Cグループにチェックが多かったあなたは、生命エネルギーの源である「腎(じん)」の働きが弱っている「腎虚(じんきょ)」の状態です。

東洋医学でいう「腎」は、単なる臓器の腎臓だけを指すのではありません。成長・発育・生殖を司り、生命活動の根本となるエネルギーを貯蔵しておく、いわば「体のバッテリー」のような存在です。このバッテリーは、加齢や慢性的な疲労、睡眠不足によって少しずつ消耗していきます。

そして、東洋医学には「腎は耳に開竅(かいきょう)する」という非常に重要な言葉があります。これは「腎の健康状態は、耳に現れますよ」という意味です。つまり、バッテリー残量が少なくなると(腎虚)、耳を正常に機能させるためのエネルギーが不足し、耳鳴りや聞こえにくさといった症状が直接的に現れてくるのです。

2-2. あなたの症状は、体からのSOS

このように、あなたの耳に現れている症状は、決して耳だけの問題ではありません。体全体のバランスが崩れていることを知らせる、体からの「SOSサイン」なのです。

だからこそ、その大元である「水滞」「気滞」「腎虚」といった体質そのものにアプローチすることが、つらい症状を根本から改善し、再発を防ぐための一番の近道になります。

次の章では、いよいよこれらの体質を改善に導くための具体的な「漢方薬」について、詳しく見ていきましょう。

第3章:【体質・症状別】あなたに合う漢方薬はこれ!

ここからは、いよいよあなたの体質を改善に導くための具体的な漢方薬についてご紹介します。

ドラッグストアや病院で「五苓散(ごれいさん)」や「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」といった名前を目にしたことがあるかもしれません。これらはツムラなどの大手メーカーからも処方されており、非常に有名です。

しかし、ここで最も重要なことをお伝えします。

漢方薬は、例えるなら「鍵と鍵穴」の関係にあります。あなたの体質という「鍵穴」に、ピタリと合う「鍵」(漢方薬)を使わなければ、扉は決して開きません。

「むくむから、とりあえず利水作用のある五苓散」

「女性の不調に良いと聞いたから、当帰芍薬散」

といった自己判断での選択は、全く形の違う鍵を無理やり差し込もうとしているのと同じで、効果が期待できないばかりか、逆効果になることさえあるのです。

この章でご紹介するのは、あくまで代表的な処方例です。あなたの体質という複雑な鍵穴にピッタリ合う「運命の鍵」を見つけ出すことこそが、私たち東洋医学の専門家の役割です。漢方を選ぶ際は、できるだけ専門家に一度相談してから購入することをお勧めします。そのことを念頭に置きながら、読み進めてみてください。

(これ以降、具体的な漢方薬の解説(五苓散、柴苓湯など)を続けますが、ツムラ番号等の商品名は記載しません)

3-1. 水滞タイプにおすすめの漢方薬:「水はけ」を良くしてスッキリ

五苓散(ごれいさん)

体内の水分バランスを絶妙に調整してくれる、水滞タイプの代表的な漢方薬です。余分な水分だけを排出してくれるので、体に必要な潤いは保ったまま、耳や体のむくみを取ってくれます。めまいや頭痛にも効果的です。

柴苓湯(さいれいとう)

五苓散に、炎症を抑えたり、ストレスを和らげたりする効果のある「小柴胡湯(しょうさいことう)」を合わせた漢方薬。むくみ(水滞)だけでなく、ストレス(気滞)も関係している場合にピッタリです。ステロイド薬との併用で治療効果が高まるという報告もあります。

3-2. 気滞タイプにおすすめの漢方薬:「気」の巡りを整えてリラックス

半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)

胃腸が弱く、フワフワ、グルグルするめまいが特徴的な方によく使われます。ストレスで弱った胃腸の働きを助けながら、「気」と「水」の流れをスムーズにし、めまいや耳鳴りを改善します。

加味逍遙散(かみしょうようさん)

特に女性のストレス症状によく使われる漢方薬です。イライラや不安感、気分の落ち込みが強く、自律神経の乱れが耳の症状に繋がっている場合に、心の緊張をほぐしながら血行を促進し、不調を和らげます。

3-3. 腎虚タイプにおすすめの漢方薬:「生命エネルギー」を補う

八味地黄丸(はちみじおうがん)

体を温めながら「腎」のエネルギーを補ってくれる漢方薬。加齢や慢性疲労による耳鳴り、聞こえにくさ、足腰のだるさなどに効果が期待できます。

3-4. 複合タイプ(血行不良など)におすすめの漢方薬

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

血行を促進し(血虚・瘀血)、水分代謝を整える(水滞)効果があります。特に、冷え性で貧血気味、疲れやすくむくみやすい女性の耳の不調によく使われます。

3-5. 漢方薬に関するQ&A

Q1. どのくらいの期間で効果が出ますか?

A: 体質や症状の重さによりますが、早い方では2週間~1ヶ月ほどで耳鳴りの音が小さくなったり、耳閉感が楽になったりといった変化を感じ始めます。根本的な体質改善を目指すには、3ヶ月~半年ほど継続することが理想です。

Q2. 副作用はありますか?

A: 漢方薬は自然の生薬から作られており、西洋薬に比べて副作用は少ないとされています。しかし、まれに胃の不快感や皮膚の発疹などが出ることがあります。体質に合わない場合もあるため、必ず専門家の判断のもとで服用することが大切です。

Q3. 病院の薬と一緒に飲んでも大丈夫ですか?

A: 基本的に問題ないことが多いですが、飲み合わせによっては注意が必要な場合もあります。必ず医師や薬剤師、鍼灸師などの専門家にご相談ください。

Q4. 自分で選んで飲んでも良いですか?

A: おすすめできません。漢方薬は、ご自身の「証(体質)」に合っていないと、効果がないばかりか、かえって体調を崩してしまうこともあります。自己判断せず、必ず東洋医学の専門家による診断を受けて、あなたにピッタリの漢方薬を選んでもらいましょう。

第4章:漢方の効果を飛躍させる「鍼灸治療」という選択肢

漢方薬で体の内側から体質を整えながら、「鍼灸(しんきゅう)治療」を組み合わせることで、改善のスピードと効果を飛躍的に高めることができます。ここからは、当院が最も得意とする分野のお話です。

4-1. なぜ鍼灸が低音障害型感音性難聴に効くのか?

もし、漢方薬を「体質という土壌を改良する肥料」だとするならば、鍼灸治療は「硬くなった土を耕し、水や栄養(血)の通り道を直接作る作業」と言えます。

体の内側から体質改善を行う漢方と、体の外側から直接、不調の原因となっている部分にアプローチできる鍼灸。この二つを組み合わせることで、お互いの効果を高め合い、症状の根本改善と再発予防というゴールへの最短ルートを歩むことができるのです。

4-2. 鍼灸の3つの具体的な効果

① 首・肩周りの緊張を緩め、内耳への血流をダイレクトに改善

この病気に悩む方のほとんどは、首や肩に強いコリを持っています。このコリが、内耳へ栄養を送る大切な血管を圧迫し、血流を悪化させているのです。鍼灸治療では、硬くなった筋肉に直接アプローチし、コリを芯から緩めることで、内耳への血流を劇的に改善させます。

② 自律神経のバランスを整え、ストレスに対する抵抗力を高める

鍼灸の刺激は、乱れた自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを整える効果が科学的にも証明されています。心身がリラックスモードになり、ストレスに強い体質へと変化していくため、症状の再発を防ぐことに繋がります。

③ 全身の「気・血・水」の巡りを整え、漢方薬の効果を高める

鍼灸は、全身にある「ツボ(経穴)」を刺激することで、滞っていた「気」や「血」の流れをスムーズにします。体全体の巡りが良くなることで、飲んだ漢方薬の成分が必要な場所(耳)にしっかりと届くようになり、効果を最大限に引き出すことができます。

4-3. 当院の施術:どこに鍼をするの?

「耳に鍼をするの?痛そう…」と不安に思うかもしれませんが、ご安心ください。髪の毛ほどの細さの鍼を使い、痛みはほとんどありません。

- 耳の周りにある特効穴(ツボ):聴宮(ちょうきゅう)、耳門(じもん)、翳風(えいふう)など、内耳の血流改善に直接効果のあるツボを刺激します。

- 首や肩、手足にあるツボ:全身の自律神経を整えたり、水分代謝を促進したりするツボを、あなたの体質に合わせて選び、施術します。

当院では、毎回あなたのその日の状態をしっかりと確認し、まさにオーダーメイドの鍼灸治療をご提供しています。

4-4. 【漢方+鍼灸の改善例】「どこに行ってもダメ」だった耳閉感が消え、育児を楽しめるようになったB様のケース

当院の治療で、長年の悩みから解放されたもう一人の患者様をご紹介します。

B様(40代・2人のお子様を育てる主婦)は、数年間、いくつもの耳鼻科や整体を巡っても改善しない耳の詰まりに悩んでいました。

「いつも耳に薄い膜が張っているようで、子供の声がクリアに聞こえないんです。特に夕方、育児の疲れがピークになると、耳閉感とめまいで立っているのもつらくて…。病院では『年のせい』『疲れのせい』と言われるばかりで、誰も真剣に向き合ってくれない、と絶望的な気持ちでした」

初めて来院された際、B様はそう言って涙ぐんでいました。

詳しくお話を伺い、お体を診させていただくと、B様の不調の原因は、育児による慢性的な睡眠不足と疲労で生命エネルギーが消耗し、体を温めたり、栄養を全身に運んだりする力が弱っていることにあると分かりました。

東洋医学でいう「腎虚(じんきょ)」と「血虚(けっきょ)」が重なった状態です。このタイプの不調は、単純に水分を抜いたり、血流を良くしたりするだけの対症療法ではなかなか改善しません。エネルギーという「根本」をしっかり補ってあげる必要があったのです。

そこでB様には、体を温めながらエネルギーと血を補う漢方の考え方に基づいた生活指導と、自律神経を整え、弱った内臓の働きを助けるツボを中心とした優しい鍼灸治療を並行して行いました。

すると、まず変化が現れたのは「体全体の調子」でした。

「治療を始めてから、体がポカポカして、夕方になっても疲れにくくなりました。ぐっすり眠れる日も増えてきて…」

そして、体という土台が整うにつれて、あれほど頑固だった耳の症状も変化し始めました。

2ヶ月が経つ頃には、

「先生、そういえば最近、耳の詰まりが気にならない日が増えました!子供と公園で笑い合っている時に、『あ、今、耳のことを忘れてた』って気づいて、本当に嬉しくて…」

と、初診の時とは別人のような明るい笑顔で報告してくださったのです。

4-5. あなたの番です。次は、あなたが楽になってください

A様やB様のように、これまで「どこに行っても良くならなかった」「もう治らないと諦めかけていた」という方々が、本来の元気と笑顔を取り戻していく姿を、私はこの20年間で5万人以上、目の当たりにしてきました。

原因が分からず、一人で悩み続けるのは本当につらいことです。

もしあなたが、A様やB様のように、

☑️ 原因不明の耳鳴りや耳閉感に、長年悩まされている

☑️ 病院の治療では、効果を感じられない、または再発してしまう

☑️ 症状のせいで、仕事や家事、好きなことを心から楽しめない

と感じているのなら、もう一人で抱え込まないでください。

あなたのそのお悩み、ぜひ一度、私に聞かせていただけませんか?

東洋医学の専門家として、あなたの体の声に耳を傾け、根本原因から改善するためのお手伝いをさせていただきます。

第5章:もう繰り返さない! 今日からできるセルフケア(養生法)

治療と合わせて、日常生活を見直すことも非常に大切です。ここでは、今日からすぐに始められるセルフケアをご紹介します。

5-1. 食事で気をつけること

水分の摂り方:

喉が渇いたからといって、冷たい水を一気にがぶ飲みするのはNG。体内の水分バランスを乱す原因になります。常温の水を、一日の中でこまめに少しずつ飲むように心がけましょう。

避けるべき食事:

体を冷やす生野菜や冷たい飲み物、水分を溜め込みやすい味の濃いもの(ラーメン、スナック菓子など)、自律神経を興奮させるカフェイン(コーヒー、緑茶、栄養ドリンク)は控えめに。

積極的に摂りたい食事:

ショウガやネギなどの香味野菜は血行を促進します。また、あずきや黒豆などの豆類には、余分な水分を排出するのを助ける働きがあります。

5-2. ストレスとの上手な付き合い方

寝る前の5分でできる腹式呼吸法:

仰向けに寝て、お腹に手を当てます。鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませ、口からゆっくりと息を吐ききってお腹をへこませます。これを繰り返すだけで、乱れた自律神経が整い、心身ともにリラックスできます。

軽い有酸素運動(ウォーキングなど)のすすめ:

激しい運動は必要ありません。20分程度のウォーキングや軽いストレッチは、全身の血流を良くし、気分転換にもなるのでおすすめです。

5-3. 耳周りの血流を促すセルフマッサージ

- 両手で左右の耳たぶを軽くつまみ、下に5秒、横に5秒、上に5秒、ゆっくりと引っ張ります。

- 人差し指と中指で耳を挟み、耳の付け根を円を描くように優しくマッサージします。

最後に耳全体を手で覆い、温めるようにゆっくりと深呼吸します。

お風呂上がりなどのリラックスした時間に行うと効果的です。

まとめ:つらい症状は体からのサイン。根本から見直して快適な毎日を取り戻しましょう

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 低音障害型感音性難聴は、ストレスや疲労が原因で内耳が水ぶくれ(内リンパ水腫)を起こす病気です。

- 病院の治療は症状を抑えるのに有効ですが、根本的な体質が改善されないと再発しやすい傾向があります。

- 東洋医学では、あなたの体質(水滞・気滞・腎虚など)を見極め、それに合った漢方薬で内側からアプローチします。

- 鍼灸治療を組み合わせることで、内耳の血流を直接改善し、自律神経を整え、漢方薬の効果を最大限に高めることができます。

- 日常生活でのセルフケア(養生)も、再発しない体を作るために非常に重要です。

今あなたを悩ませているつらい耳鳴りや耳閉感は、

「少し休んで!」

「体のバランスが崩れているよ!」

という、あなたの体からの大切なサインです。

そのサインを無視せず、根本原因からしっかりと向き合うことで、症状を手放し、再発の不安のない快適な毎日を取り戻すことは十分に可能です。

大田区大森で低音障害型感音性難聴にお悩みの方は、私にご相談ください

もしあなたが、

「病院に通っても、なかなか良くならない」

「薬を飲んでも、再発を繰り返してしまう」

「漢方や鍼灸に興味はあるけど、どこに行けばいいか分からない」

と一人で悩んでいるなら、ぜひ一度、専門家の私にご相談ください。

当院が選ばれる理由

徹底したカウンセリング:

私たちは、あなたの症状だけでなく、生活習慣やストレスの原因まで深くお話を伺い、不調の根本原因である「体質」を徹底的に分析します。

専門家によるオーダーメイド治療:

豊富な知識と経験を持つ国家資格者が、あなただけの体質に合わせた漢方のアドバイスと、最適な鍼灸治療を組み合わせた、完全オーダーメイドの施術をご提供します。

再発予防までのトータルサポート:

症状が改善した後も、再発しない体づくりのための食事や生活習慣のアドバイスなど、アフターフォローまで責任を持ってサポートします。

施術の流れ

カウンセリング:

まずはじっくりお話をお聞かせください。

お体の状態チェック:

脈やお腹の状態を診て、東洋医学的な体質を判断します。

施術方針のご説明:

あなたの体質と、それに合わせた最適な治療プランを分かりやすくご説明します。

鍼灸施術:

リラックスできる空間で、心地よい施術を行います。

アフターカウンセリング:

今後の治療計画や、ご自宅でできるセルフケアについてアドバイスします。

おおた鍼灸院 大森

初めての方でも安心して来院いただけるよう丁寧なカウンセリングを心がけています。

🚶 アクセス:

京浜東北線大森駅・徒歩4分

〒143-0023

東京都大田区山王2丁目7番27号旭ビル1階

| 🕒 営業時間: | 平日 9:00〜19:00 土日祝 9:00〜17:00 |

| 🚫 定休日: | 水曜日・木曜日 |

さいごに|私の想い

はじめまして。【おおた鍼灸院 大森】の院長の太田です。

ここまで長い文章を読んでいただき、本当にありがとうございます。

あなたがこの記事を読んでくださっているということは、今まさに、出口の見えないトンネルの中にいるような、つらく、不安な気持ちで過ごされていることと思います。

私たちがこの治療院で日々患者様と向き合う中で感じるのは、低音障害型感音性難聴という症状が、単に「耳が聞こえにくい」という問題だけでなく、仕事や家事、人とのコミュニケーションといった「日常の幸せ」まで奪ってしまう、非常につらい病気だということです。

「この耳鳴りがなければ、もっと仕事に集中できるのに」

「耳が詰まっていなければ、子供との会話をもっと楽しめるのに」

そんな風に、本来あなたが持っているはずの輝きが、症状によって曇らされてしまうのを見るのは、治療家として本当に心が痛みます。

私たちの役目は、単に症状を取り除くことだけではありません。東洋医学の力であなたの体質を根本から整え、あなたが本来の元気と笑顔を取り戻し、「再発の不安なく、心から毎日を楽しめる」ようになるまで、全力でサポートすることです。

西洋医学で「様子を見ましょう」と言われた方も、どうか諦めないでください。あなたの体には、必ず良くなる力が眠っています。私たちは、その力を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきます。

一人で悩まないでください。

そのつらい症状を、私たちに聞かせてください。

あなたが安心して一歩を踏み出せるよう、私たちが全力で受け止めます。

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。